(2)+12V がちゃんとOFFできていない。 → 今回のマザーではたまたま問題なかったが…。

(3)電源OFF時、PS_ON端子に8[V]以上もの電圧が出ている。→ マザーに悪影響は?

(4)電源ON時、PS_ON端子から 12[V]/(1.2+1.2)[kΩ]=5[mA] もの電流が流れ出す。 → マザーに悪影響は?

最大の問題は(2)だ。(3)(4)についてはその後で考える。

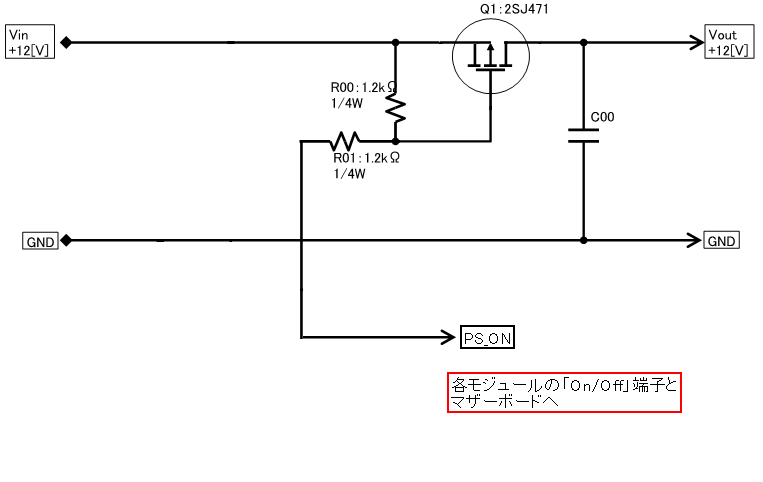

12Vラインの回路図をあらためて見てほしい。

作業:2014/11 掲載:2014/12/04

(1)20[W]程度の出力は充分取り出せる。 → Atom系などの省電力マザーの電源には使えそう。

(2)+12V がちゃんとOFFできていない。 → 今回のマザーではたまたま問題なかったが…。

(3)電源OFF時、PS_ON端子に8[V]以上もの電圧が出ている。→ マザーに悪影響は?

(4)電源ON時、PS_ON端子から 12[V]/(1.2+1.2)[kΩ]=5[mA] もの電流が流れ出す。

→ マザーに悪影響は?

最大の問題は(2)だ。(3)(4)についてはその後で考える。

12Vラインの回路図をあらためて見てほしい。

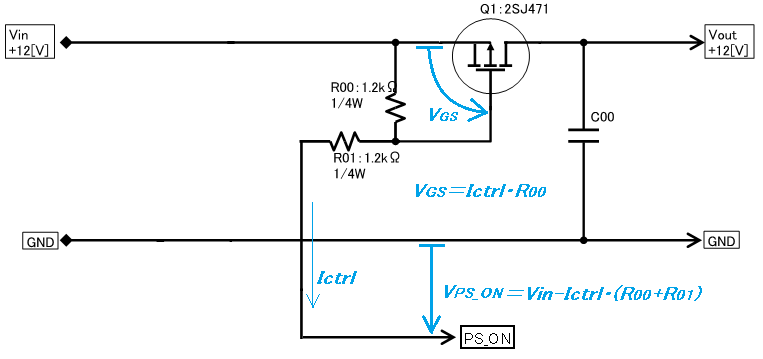

電源OFF時、PS_ON端子は浮いた状態。R00でプルアップされているので Vin に引っ張られて、高い電位になっている。

コレが完全に +12[V](Vinと同電位) ならば、

Q1のVGS=0[V]

となるので、Q1は完全にOFF、つまり

Vout=0[V]

となるのだが、現実には電流 Ictrl がいくらか流れるので、R00による電圧降下が生じ、VGSはゼロにはならない、

従ってQ1も完全OFFにならない、ということ。

コレを解決するには部品を追加して、Q1のゲートとDC-DCモジュールのOn/Off端子を切り離せば

いいのだが、基板上はもうかなり詰め詰めで、部品の追加は厳しい気がする。

そこで姑息な手段だが、R01の値を大きくして Ictrl を減らすことを考える。

この Ictrl 、測った電圧から計算すると内訳は

①各DC-DCモジュールの On/Off端子の吸い込み電流 1.2[mA]

②マザーボードのPS_ON出力の吸い込み電流 0.5[mA]

計 1.7[mA]

からなる。(ただし、②はマザーボードによって違ってくる。)

今回使ったDC-DCモジュールは、On/Off端子を

GNDに落とすと出力ON、ある値以上の電圧をかけるとOFF

する仕様である。

「ある値以上の電圧」とは具体的には

OKL-T/6-W12N-C、OKL-T/6-W12N-C: +3.5[V]以上

MCWI03-12S12: +2.7[V]以上

であることがデータシートから読みとれる。

余談だが、MCWI03-12S12 のOn/Off端子の吸い込み電流は、標準で 1[mA]、最大2.5[mA]

とデータシートにある。

つまり上記①はほとんど MCWI03-12S12 によるもので、OKL-T/*-W12N-C のOn/Off端子の吸い込み電流は

ごく小さいことがうかがえる。

つまりすべてのDC-DCモジュールをOFF状態に保つためには、On/Off端子の電位

VPS_ON が +3.5[V] 以上になるよう、

R00とR01を設定する必要がある。R01はやたら大きくできないのだ。前述したとおり電源ON時の VGS との兼ね合いもあるし。

上記の要件を式に表すと、

Vin - (R00+R01)Ictrl > 3.5[V]

コレに Vin = 12[V]、R00=1.2[kΩ]、Ictrl=1.7[mA] を代入し、R01について解くと、

R01 < 3.8[kΩ]

となる。E12系列から選定すると、3.3ないし3.9[kΩ] か。

実際には Ictrl は1.7[mA] 一定ではなく、R01を大きくするにつれて減少するから、R01の値はもっと大きくても大丈夫なはず。

R01を 手持ちの3.9[kΩ] に取り替え、あらためてデータ採り。

| R01=3.9[kΩ] | PSU単体(マザーボード無) | 実負荷(マザーボード有) | ||

| 電源OFF時 | 電源ON時 | 電源OFF時 | 電源ON時 | |

| ACアダプタ電流 Iin | 0..049[A] | 0.158[A] | 0.082[A] | 2.21[A] |

| ACアダプタ電圧 Vin | 12.25[V] | 12.22[V] | 12.24[V] | 11.60[V] |

| +12V | 4.695[V] | 12.22[V] | 0.608[V] | 11.47[V] |

| +5V | 0.000[V] | 5.015[V] | 0.649[V] | 5.019[V] |

| +3.3V | 0.000[V] | 3.312[V] | 0.434[V] | 3.312[V] |

| +5VSB | 5.015[V] | 5.017[V] | 5.018[V] | 5.019[V] |

| -12V | 0.000[V] | -12.06[V] | 0.000[V] | -12.06[V] |

| PWR_OK | 0.000[V] | 3.554[V] | 0.000[V] | 3.528[V] |

| PS_ON | 7.50[V] | 0.000[V] (GNDに接続) |

6.52[V] | 0.078[V] |

赤字部分。R01=1.2[kΩ] のときに比べて、ずいぶんマシになったのが分かると思う。

R01を大きくすることにより気になるのは、電源ON時におけるQ1のVGSの低下だが、

VDS=11.60-11.47=0.13[V]

PD=0.13[V]×1.25[A]=162.5[mW]

R01=1.2[kΩ]時 0.05[V]、62.5[mW] だったから、やはり影響はあるようだ。とはいえ許せるレベルだと思う。

また、ページ冒頭で挙げた問題点(3)についても、PS_ON端子の電圧(青字)を見る限り、改善されたと見て良いだろう。

同じく(4)についても、R01の増加分だけ電流が減っているわけだから、良い方向に変化していると言える。

いずれも充分かどうかは分からないが。

購入した部品の一覧をまとめた。

| デバイス# | 型番 | 個数 | 単価 | 価格(税込) | 購入店 | 備考 |

| DC-DCコンバータモジュール | OKL-T/6-W12N-C | 2 | 600 | 1,200 | 秋月電子通商 | |

| OKL-T/3-W12N-C | 1 | 500 | 500 | 秋月電子通商 | ||

| MCWI03-12S12 | 1 | 800 | 800 | 秋月電子通商 | ||

| Q1 | 2SJ471 | 1 | 200 | 200 | 秋月電子通商 | |

| DCプラグ | MP121C | 1 | 60 | 60 | 秋月電子通商 | |

| DCジャック | MJ-14 | 1 | 60 | 60 | 秋月電子通商 | |

| 万能基板 | 18×24 2.54mmピッチ | 1 | 90 | 90 | Aitendo | |

| C00,10,,20,30 | 10μ 25V 積層セラミック | 4 | 20 | 200 | 秋月電子通商 | |

| C11,21,31 | 10μ 10V 積層セラミック | 3 | 10μF 25V(10個セット) で代替。 |

|||

| C40,41 | 3.3μ 25V 積層セラミック | 2 | ||||

| R00,01 | 1.2kΩ 1/4W カーボン | 2 | 1 | -- | 手持ち | |

| R02 | 100kΩ 1/8W カーボン | 1 | -- | -- | 手持ち | |

| R10,20,30 | 1.2kΩ 1/8W カーボン | 3 | -- | -- | 手持ち | |

| Rt1,3 | 1.33kΩ 1/8W 金属被膜 1% | 2 | 1 | 100 | 秋月電子通商 | 680Ω×2 100本セット。 |

| Rt2 | 2.18kΩ 1/8W 金属被膜 1% | 1 | 1 | 100 | 秋月電子通商 | 2.2kΩで代替。 100本セット。 |

| 電源入力コネクタ 基板側♂ | 6P | 1 | -- | -- | 手持ち | |

| 電源入力コネクタ ライン側♀ | 6P | 1 | -- | -- | 手持ち | |

| ペリフェラル出力コネクタ 基板側♂ | 4P | 1 | -- | -- | 手持ち | |

| ペリフェラル出力コネクタ ライン側♀ | 4P | 1 | ヤナイ無線 | |||

| MB出力コネクタ 基板側ピンヘッダ | 20×2P L形 | 1 | 100 | 100 | 秋月電子通商 | |

| MB出力コネクタ ライン側♀ | IDEコネクタ | 1 | -- | -- | 手持ち | |

| ATX電源コネクタ | 20P | 1 | -- | -- | 手持ち | |

| 放熱器 | TO-220用 | 1 | 56 | 56 | ヤナイ無線 | |

| コネクタ用コンタクト | SXH-001T-P0.6 | 1 | 216 | 216 | ヤナイ無線 | 50個入り1袋 |

| 4Pコネクタ | 1 | 12 | 12 | ヤナイ無線 | ||

| 計 | 3,694 | |||||

この費用はどうなんだろう…。

Pico-PSU の 90Wタイプなら¥5,000+税 で買えてしまうし、

そもそもコレ、当初の目的であるこれ↓

に収まるのか…。

…あれ?

俺今回、ハンダ付けで遊んだだけ………?