FETとヒートシンクを基板に固定するビス。絶縁処理が不要なポリカ製のを使った。

作業:2014/11 掲載:2014/12/01

図面の通りに組み立ててみた。

FETとヒートシンクを基板に固定するビス。絶縁処理が不要なポリカ製のを使った。

出力の取出しはピンヘッダを経由するようにした。

ATX電源コネクタ↓で直に引き出す方が簡単なのだが、

マザーボードによっては

こう↑なるおそれがあるので

こういうアダプタ↓を作って

どちらの向きにも対応できるようにした。

ATX電源コネクタ。ジャンク電源から切り離したもの。

24ピンでも20ピンでもよい。どうせ取り出す電流はたかがしれている。

このピンをすべて抜く。

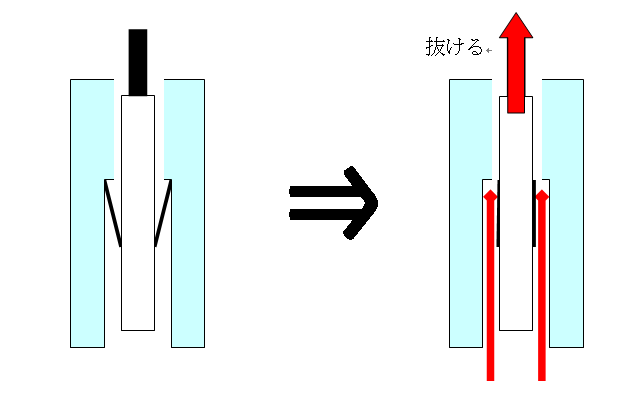

抜き方だが、このコネクタのピンは、小さな「ベロ」2枚で外装プラスチックに引っかかる形で固定されている。

このベロを細い棒で押し込んでしまえば、するりと抜ける。

押し込んだベロは、ピンを抜いた後にちゃんと直す。

慎重にやらないと金属疲労でポロリと折れてしまうので注意。

あとは適切な長さに切って、フラットケーブルの対応する線にひたすらつないでいくだけ。

長さはフラットケーブルの線と、ATXコネクタピンの位置関係を確認しつつ、1本ずつ調節する。

(ATX電源コネクタのピンアサインは、検索すればすぐ見つかると思う。)

ハンダ付けしたところはもちろん、熱収縮チューブで絶縁する。

ジャンク趣味をやっていると、毎回のように必要になる作業だな。

「フラットケーブルの細い線が、電源の何アンペアもの電流に耐えられるだろうか?」

という懸念はもちろんあるが、そこはアマチュア。試してみてダメなら考え直せばよい。

当然、数本ずつパラ(並列)にする程度の配慮はしてある。

つなぎ終わったら各ピンをATXコネクタに差し込んでいき、フラットケーブルに40ピンコネクタをはめ込んで

余分なフラットケーブルを切り離せば完成。

何かと必要になる+12V(黄色)は、GND(黒)とともにもう1対取り出した。

40ピンコネクタはパーツ屋でももちろん入手可能だが、HARD OFFにジャンクでごろごろ出ている

40芯のIDEケーブル(懐かしい!!)から取り外したもので充分である。フラットケーブルも付いてくるし。

僕はそうした。

…この「取り外し」がものによってはまた面倒なのだが。

作った直後に気づいたが、アダプタについては改善の余地ありと思う。

この方法だと、フラットケーブルとATXコネクタ側のビニル線で硬さが大きく異なるため

フラットケーブルの芯にストレスがかかりがちとなり、すぐ断線しそうな感じである。

また、ATXコネクタと40ピンコネクタの間が、どうしても長くなってしまう。

試作なのでとりあえずはこのまま使うが、本チャンで使うときには作り直しだな。