CPUファンが・・・

見つからない。

作業:2015/04~05 掲載:2015/05/09

(1)DC5[V]で駆動される

(2)回転数信号を出力する

タイプのファンを探してみたが、どうも一般的ではないようで、ネット上ではまったく見当たらなかった。

条件(2)がなければいくらでも見つかるのだが。

別に条件(2)を満たさなくても、起動時にいちいち[F1]キーを押す手間がかかるだけであり、

USBハブの電源と同様、大きな問題ではない。

だがせっかくここまで手をかけたのだから、ここにきて手抜きをするのもすっきりしない。

で、もうひと手間かけることにした。

ファン電源回路の追加

要は、DC5[V] を 12[V] に変換してやればいいわけだ。

しかも、入力側の電圧は5[V]固定ではなく随時変動するので、出力側もそれに応じて上下させるのが望ましい。

変換の方式としては幾通りか考えられるが、いちばん融通が利きそうなのは、DCアンプで増幅する方法だろう。

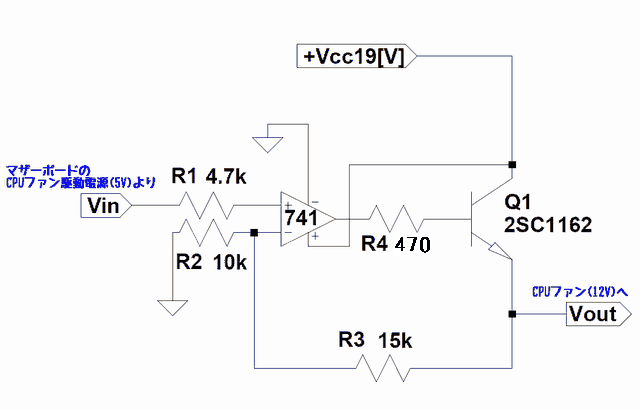

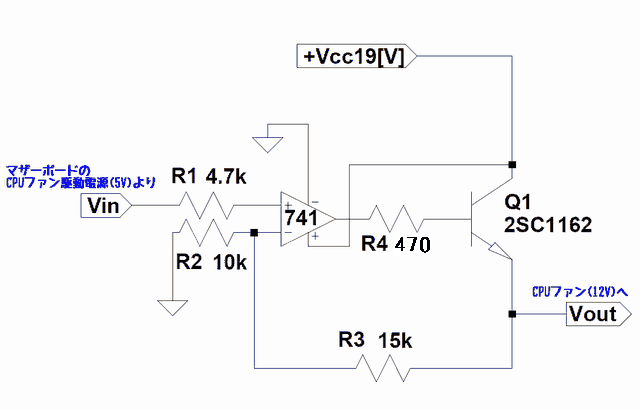

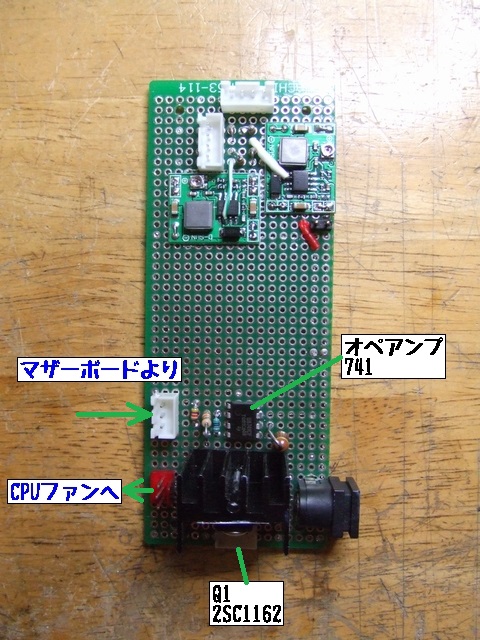

回路図を示す。

なんのことはない、オペアンプを使って増幅しているだけである。

741などという古めかしい石を使ったのに特に意味はない。単に手元にあったから。

電流ブースト用のQ1も同様。抵抗もすべて手持ちの中から 5[V]→12[V] に近い増幅率となる組み合わせを選んだ。

ひとつだけ注意したいのは、本来正負2電源で駆動すべきオペアンプを単電源で駆動している点。

このため、入力電圧Vinが低下した時にはおそらく、出力Voutは追随できなくなる。(オペアンプの出力スイング範囲の制約)

単に追随しないだけならともかく、オペアンプの型式によっては、Vinが 0[V]付近にまで低下すると

出力電圧の跳躍(出力が+Vcc近くまで跳ね上がる)を起こすものがあり、ファンを損傷する危険もある。

741の場合そのおそれはないが、よく使われる4558などは出力跳躍を起こすので、今回のような使い方はしないのが無難。

このマザーの場合ファン駆動電圧は、実測0.0~5.0[V]の範囲だった。

とするとこの回路の出力電圧は理論上、0.0~12.5[V]ということになる。

上限は12[V]を少々超過するが、この程度ならファンも大丈夫だろう。

オペアンプの出力スイング範囲はこれにQ1のVBE(約0.6[V])を加えた値となるから、約0.6~13.1[V]といったところか。

下限の0.6[V]というのは、741のデータシートを見る限り厳しい値だと思う。

今更ですが・・・本当に電圧制御?

ここまで、「CPUファン駆動電圧が変動する」と記してきたが、実はそもそも

「このマザーがファン回転数を制御している方式は、本当に『電圧制御』なのか?」

という疑問を抱きつつ製作を進めていた。

前提条件をひっくり返すようなことを言い出して申し訳ないが、パソコンのファン回転数を制御する方式として

よく使われているのはPWM制御である。

この場合テスタで電圧をあたってみても平均値が表示されるので、デューティ比の変化も電圧の変動にしか見えない。

オシロで波形を見れば一目瞭然なのだが、そんなものは持っていないし。

DCアンプを使ったのは、たとえPWM制御だったとしても追従可能だから、という理由もある。

ただしファンをPWM制御する場合、その周波数は数10k[Hz]程度が一般的らしいので、スルーレート0.5[V/μs]の741では少々心もとない。

もっとスルーレートの大きい石を使うほうがよいと思う。

(ちなみに、手近にあったメーカー製のパソコンで4ピンのCPUファンを使っている機種があったので、

PWM制御信号端子の周波数をあたってみたら、23.45[kHz] と出た。)

ただこのマザーの場合、周波数が測れるデジタルテスタであらためて確認してみたが、周波数成分なし(0[Hz]表示)だった。

結局、純然たる電圧制御のようだ。

製作→動作確認

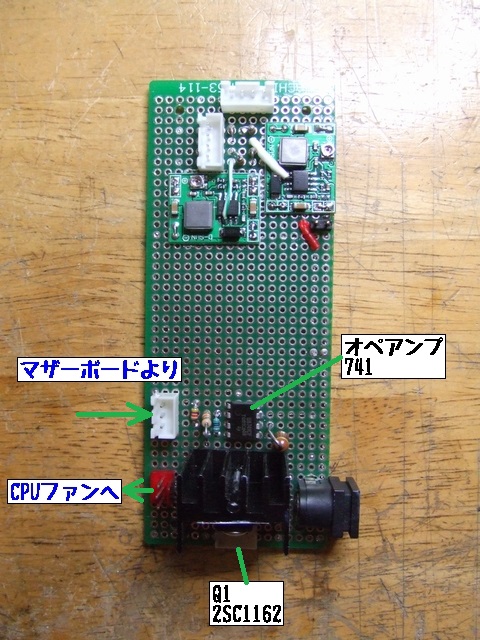

組み上げた電源回路がこれ。ファンのとっかえが利くよう、出力端子は一般的なファンに合うものを使用した。

当然、ピンアサインも合わせてある。回転数信号はファンからマザーへ直結である。

Q1にやたらゴツイ放熱器がついているが、これも手持ちの中から選んだためである。

ここまでのものはいらない・・・というかQ1の選定しだいでは放熱器なしでもいけるかもしれないが、

たとえば 0.2[A] のファンを使った場合、Q1のコレクタ損失は

(19-12)[V]×0.2[A]=1.4[W]

と、そこそこの発熱となるので、何らかの熱対策はしといたほうが精神衛生上も良さそうだ。

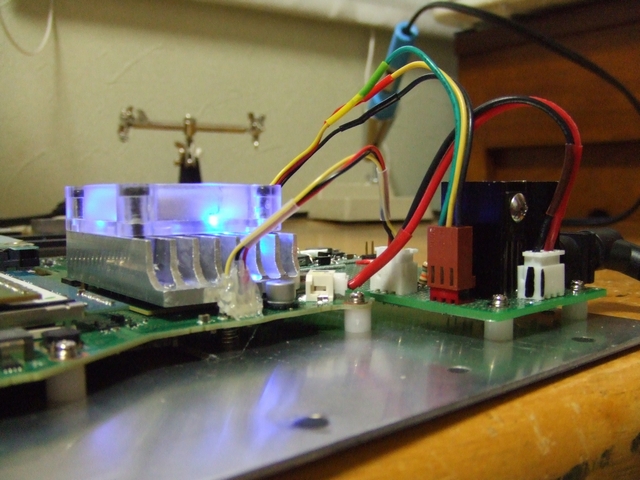

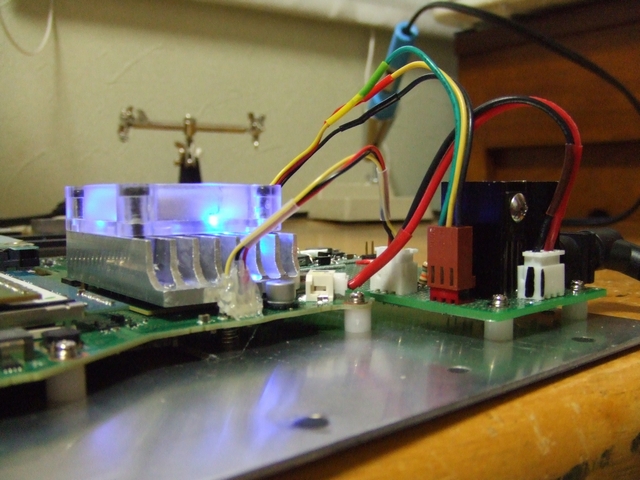

動作確認するの図。

ファンは問題なく回った。回転数制御もちゃんと利いているようである。

起動時の「ファンエラー」も出なくなった。やったー。

だがしかし。

本体の電源をOFFしてもファンが止まらない。というか、ACアダプタをつないだとたんに回り出す始末。なんてこった。

やはり、741を単電源で使用したことがあだになっているようだ。Vin=0[V]のときにもVout=5[V]程度出てしまっている。

オペアンプの出力端子で見ると5.6[V]だ。

???741のデータシートから言ってもちょっと大きすぎの気がする。なんか間違ったか俺。

でも Vin>2[V] の領域ではほぼ想定通りの動作である。ちなみに Voutの最大値は実測約12.4[V]と問題ない値。

この問題は、オペアンプの選定次第(単電源用の石を使うとか)で改善可能だと思う。

回路上の工夫で741でもなんとかできるとは思うが、実害は無いしファン1個にあまり大げさな回路を組むのも気が進まないので、

このへんで妥協することにした。あ~あ。

ちなみにQ1の発熱だが、放熱器がほんのり暖かくなる程度だった。

中身完了。

ここまでで電子回路関係のトピックは終了。あとは筐体を作って収めるだけとなる。

筐体については単純な木工作業で、ひたすら「切って、孔空けて、磨いて、塗って・・・」になると思う。

記事にしても退屈なものになりそうだし、そもそも木工について人様に語るほどのスキルは僕には無いので、

そこは割愛させていただく。

完成したら次のページでお披露目することとしたい。

←USBハブの電源 ↑トップ 筐体をつくる①→