FFCを買うときにあわせて買ってあった。

この小ささで 3[A]max の出力がとれる。

出力電圧は可変なので2個購入し、何かと便利な12V電源用としても使用することにした。

作業:2015/04 掲載:2015/04/29

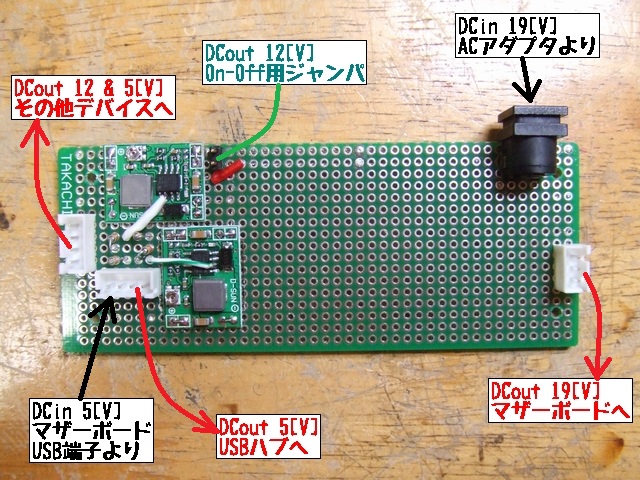

USBの口が足りないので、USBハブを使うことは前述した。

このUSBハブはセルフパワー型なので、5V電源を用意してやる必要がある。

ハブの口数は4個。したがって電源の容量は

500[mA]×4個+ハブ自身の消費電流 = 2[A]+α

が必要、ということになる。

実はUSBハブを使うことはかなり早い段階から想定していて、それ用の電源モジュールは

FFCを買うときにあわせて買ってあった。

この小ささで 3[A]max の出力がとれる。

出力電圧は可変なので2個購入し、何かと便利な12V電源用としても使用することにした。

このモジュール、入力電圧 0.3〜28[V]の範囲で使えるので、19[V]のアダプタを使う本機にはちょうどいい。

ただし、外部入力によるOn/Off制御の機能がない。このままだとACアダプタを外さない限り

USBハブの電源が活きっぱなしになってしまう。

サーバーとしての使用(電源入れっぱなし)を予定しているので、実質ほとんど問題はないのだが、

やはりパソコン本体に連動して周辺機器もOn/Offしてほしいところだ。

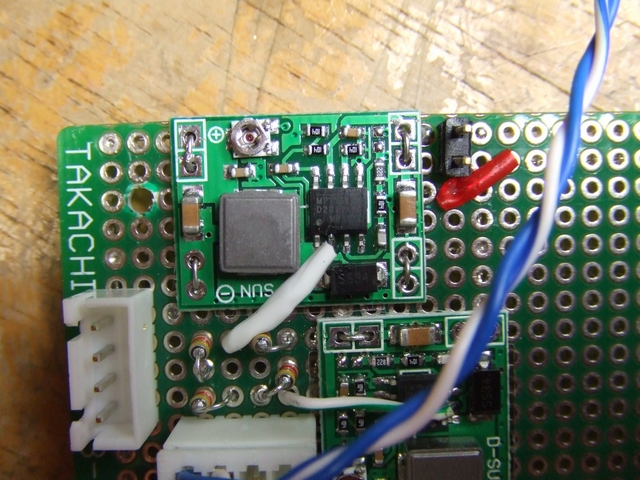

このモジュールに使用されているIC「MP1584」のデータシートを読むと、2番ピンが「Enable」入力となっており、

このピンを浮かせるか、1.65[V]以上の電圧を印加するとOn、GNDに落とすとOff、という仕様のようだ。

このモジュールでは見たところ2番ピンは浮いており、つまり常時Onということになる。

そこでこのピンに、マザーボードのUSB端子から取り出した5V出力を供給してやることにした。

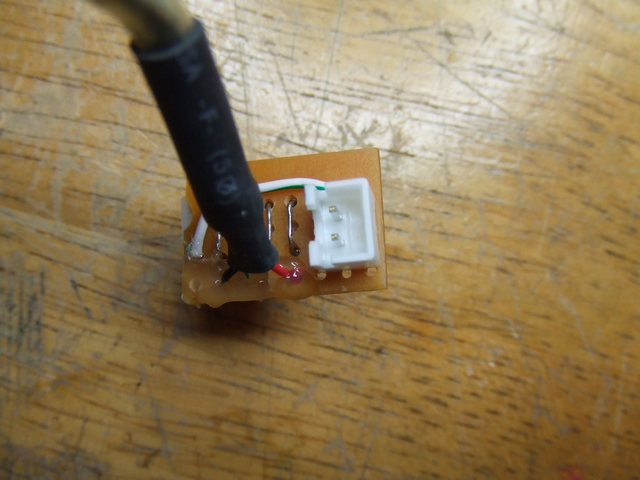

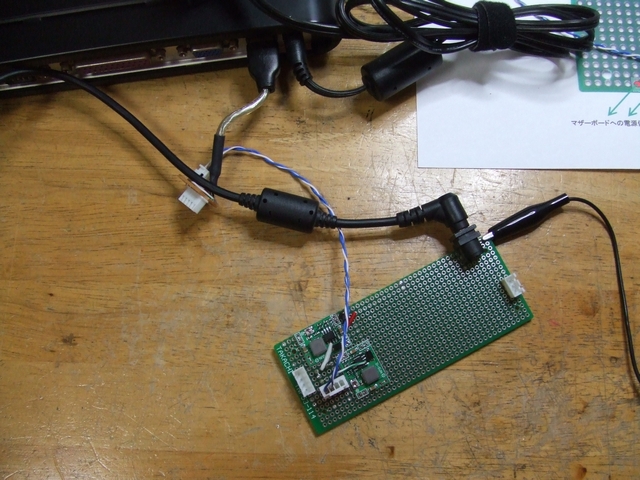

できあがりがコレ。

2番ピンに直にリード線をハンダ付けした。

ピンのピッチは 1.27mm(1/20インチ)。毎度のことながらこういう細かいハンダ付けはホント疲れる。

PC本体のUSB出力から得た +5[V]を4.7[kΩ]の抵抗2本で分圧して、2.5[V]を印加。

わざわざ分圧する必要も無いと思うが何となく・・・である。

4.7[kΩ]という抵抗値に特段の意味はない。手元に何十本もあったので使った。

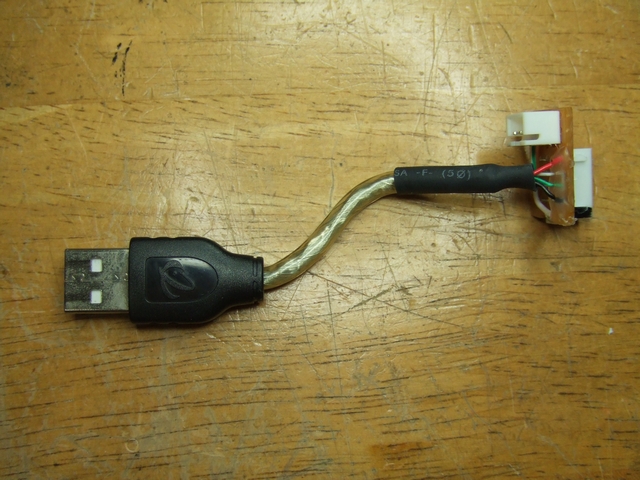

USB出力から5[V]を取り出すための分岐アダプタを自作。

このUSBの信号ラインは、USBハブへの入力となるわけだが、前述の通りハブはセルフパワードであり、

この+5[V]はハブ側では使われておらず浮いている。

動作確認するの図。

思惑通り、ホストとなるパソコンのOn/Offに連動して、電源出力もOn/Offすることを確認した。あー良かった。