以下の記述はこれを前提に書かれていることにご注意を。

作業開始:2016/07/06 掲載:2016/09/06

買って帰ってからいろいろ情報収集。

この「KTV-FSPCIE」、B-CASカード付きで販売される「正規の」地デジチューナである。

有志によりドライバなどはととのえられているが、このままではTS抜きはできないようになっている。

ハードウェアに手を加える下ごしらえが必要。

一言で言えば、「ファームウェアの書き換え(バージョン戻し)」である。

ドライバが想定しているファームウェアのバージョンが限られているので、他の(おそらく新しい)バージョンのファームウェアの個体には

パッチを当ててファームウェアを(対象バージョンに)書き換える必要があるのだ。

各個体のファームウェアのバージョンが何であるかは、シリアル番号で判別ができるようだ。つまりシリアル番号ごとに当てるパッチを適切に選ぶ必要がある。

勝手な推測だが、新しいバージョンのファームウェアには、TS抜きへの対策が施されているのだろう。

さらには対象バージョンに戻したファームウェアに、TS抜き用のパッチを当てるので、都合2回のパッチ当てをすることになる。

ちなみに、今回購入した個体のシリアル番号は

![]() 番台。

番台。

以下の記述はこれを前提に書かれていることにご注意を。

「ハードウェアに手を加える」のは、ファームウェア書き換えのために必要だから。

したがって書き換えのときだけ改造状態とし、終わったら原状に戻す必要がある。表面実装の配線に手を加える細かい作業なので、なかなかの手間になりそう。

それにしても。

ファームウェアを解析してパッチを開発したり、ドライバを書いたりする「有志」の技術力と情熱は大したものだと、毎度のことながら思う。

感謝しつつ使わせていただく。

やらなければならないのは2カ所。

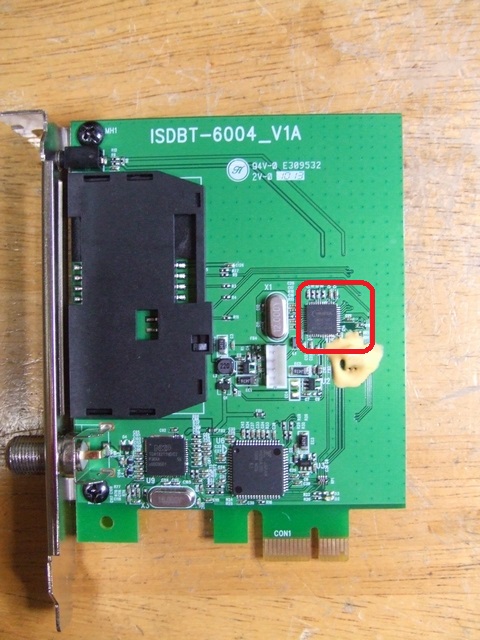

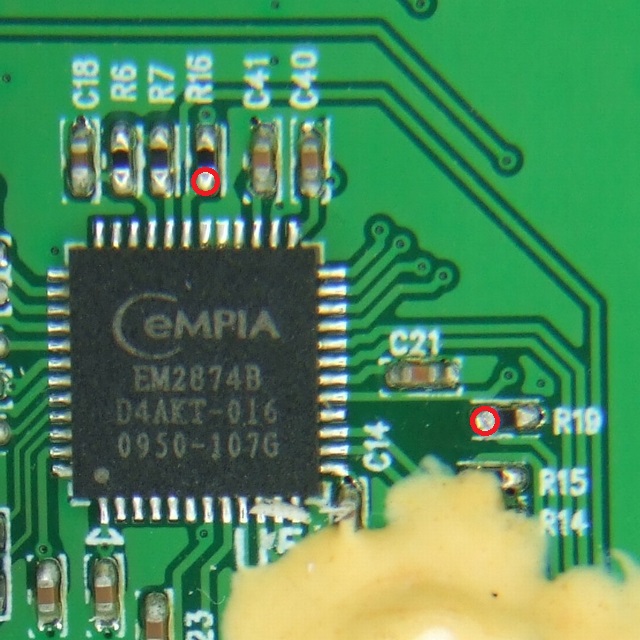

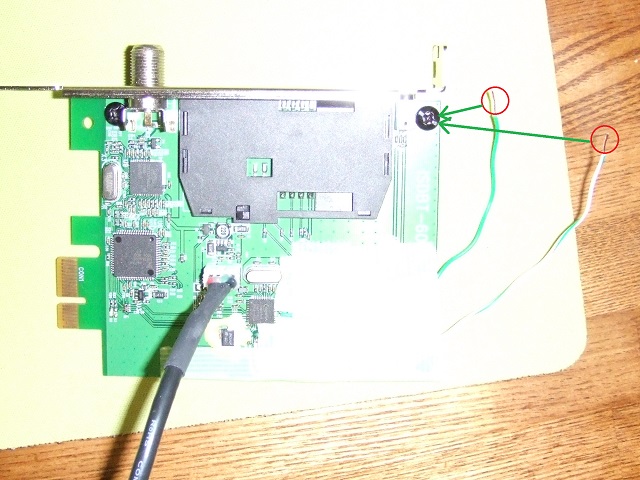

IC「EM2874B」(写真左、赤枠)付近のチップ抵抗「R16」「R19」の片側(写真右、○の部分)をグラウンドに落とす。

前述のとおりファームウェア書き換え時のみの一時的な処置なので、仮付けでかまわない。

が、何しろ微細な配線なのでハンダ付けでつないだ方が無難だと思う。テープなどでケーブルを仮付けする手もあるが、やってみたらあまりに細かくて、

正しいポイントにしっかり接触させるのは難しかった。隣とショートさせて壊したりしたらばかばかしいし。

なお、ネット上では「R19を除去する」という記述が多い。ラジペンか何かで掴んでむしり取れば済むので簡単だし、実際それでも目的は果たせるのだろうが、

僕としてはR19除去はおすすめしない。

理由はこちらに詳しい。要約すると、

EEPROM「24C64」の書き換え禁止状態を解除するのに「R19除去」、「グラウンドに落とす」のいずれでもいけるのだが、

書き換えた後は原状の「書き換え禁止」に戻しておくべき。R19除去ではそれができない。

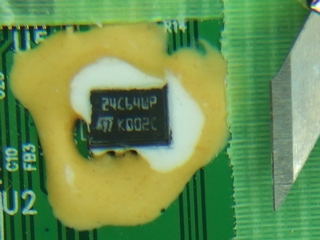

「24C64」は、ファームウェアを格納しているEEPROMである。データシートはネット上で簡単に見られるので是非参照されたい。

ちなみにこの24C64、白い樹脂(俗に「泡」)に包まれていて見えない。好奇心から泡を削って露出させてみた。

「R16」とか「R19」とか映画のレーティングみたいだな。←どうでもいい

こちらはIC「EM2874B」のモードを切り替えるためと思われる。

この「EM2874B」、どんなICなのか。簡単に見られるデータシートが見つからなかったのだが、おそらくUSBコントローラだと思う。

近くにそれっぽい水晶(12.000MHz)もあるし。

R16の片側をグラウンドに落とす目的は、EM2874Bのモードを切り替えることではないか、と推察する。

Windowsから見ると、本来「DTV Tuner」であるものがこの処置により「EEPROM Writer」として認識されるようになるのだから。

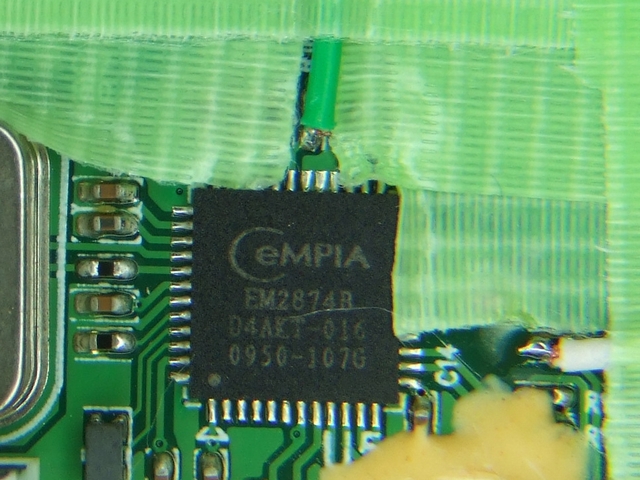

手持ちのケーブルの中からごく細いもの(不要なLANケーブルから抜き出した芯線)を使って、ハンダ付けした。

ポイントは

①被覆の剥き方・・・というか、心線の出す長さをハンダ付けポイントに合わせてしっかり調節する。

②ケーブルをしっかりハンダメッキしておく。

③養生テープでしっかり位置決めする。

この3点。

これさえちゃんとできていれば、ハンダゴテをちょっと当てるだけでちゃんと着く。

とにかく細かいのでコテ先は細いタイプを使用。

着けたケーブルの反対側の端はグラウンドに落とす。

高周波信号が流れるわけでは(おそらく)なく、直流的にゼロ電位になっていればよいので、適当なアース箇所に適当につなぐ。

今回は

このビスにつないだ。

フラッシュ焚いたら白ツブレしちゃった。

ハンダ付けした箇所、ちょっと外力が加わったらぽろっと取れてしまいそうだ。書き換え作業が完了するまで養生テープは剥がさない。