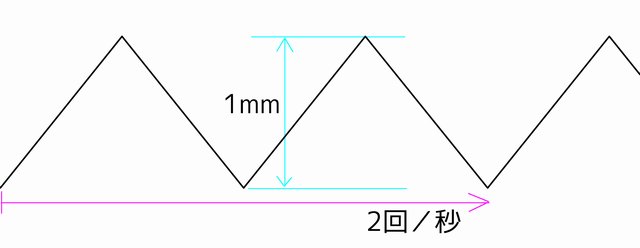

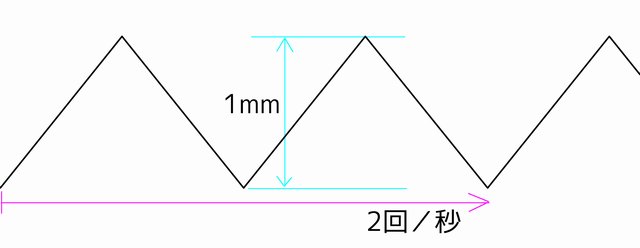

たとえば溝の形がこうだった場合、針は

往復2mmを1秒に2回、つまり

4mm/秒

の速度で動く。

作業開始:2017/06/21 掲載:2017/06/26

知ってる人には当たり前の内容しか書いてません。戻るにはブラウザバックで。

アナログレコードの原理は単純で、空気の振動である音をそのまま、塩化ビニル盤の表面に波打った溝として刻んでいるだけだ。

この溝を決まった速度で針がなぞっていくことで針は振動し、この振動がそのまま音になる。この操作が「再生」である。

レコードを再生しているとき、たとえアンプなどをつないでいなくてもプレーヤのすぐ傍で耳を澄ませば、記録されている音が聞き取れる。

針の振動が音になっているのだ。

この振動をオーディオ信号として扱い、最終的にスピーカを鳴らすためには、何はともあれ電気信号に変換する必要がある。

この「振動→電気信号」の変換役が「カートリッジ」である。

原理はいくつかあるがほとんどのプレーヤで使われているのはMM(Moving Magnet)型と呼ばれるもので、

コイルのすぐ傍に磁石を置き、これを針に連動して動かすタイプ。こうすると針の動きに応じた起電力がコイルに生じる。

つまり電磁誘導で、自転車のダイナモと同じ原理である。

ダイナモと同じなのだから、動きが速いほど発生する起電力は強くなる、ということは想像できると思う。

たとえば溝の形がこうだった場合、針は

往復2mmを1秒に2回、つまり

4mm/秒

の速度で動く。

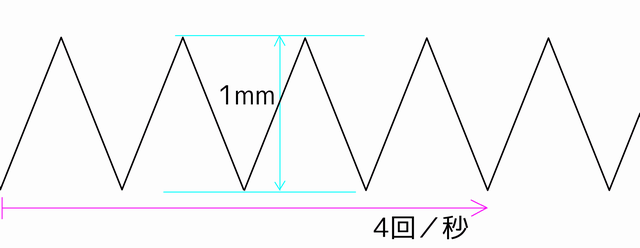

もっと間隔が詰まってこんなだった場合、

往復2mmを1秒に4回、つまり

8mm/秒

の速度になる。

当然、後者の方が発生する電気は強くなる。

振れ幅 = 音の大きさ(振幅)…A

1秒間の往復数 = 音の高さ(周波数)…f

針の速度 ≒ 振幅A×周波数f

(波形によっても異なるがおおむね)

だから、

同じ大きさの音なら、高音ほど信号が強くなる。

ということになる。

この信号をまんまアンプで大きくしてスピーカを鳴らしても、高音ばかりキンキンいってまともな音にはならない。

ならばどうするか。「低音を強調し高音を抑えるような回路を通せばよい」と当然考える。この回路がイコライザである。

高音が強調されるクセのある信号を、低音から高音までフラットな信号に「イコライズ」してやるわけだ。

このイコライザの特性については規格があり、基本的にはどのレコードもその規格を前提として作成されている。

「RIAAカーブ」という。興味のある方はググってみて欲しい。

カートリッジの中には動作原理の違うものがあり、針の速度ではなく振幅のみに応じた出力を出すものもある。

「圧電型」といわれるものがその一例で、これを使うとイコライザはほぼ不要。細かい特性のズレを気にしなければ、だが。

ただし電磁誘導型に比べて音質はイマイチなので、安価なプレーヤーが主。ハイファイ用にはまず採用されていない。

光学的に針の動きを検出するタイプもある。これも出力は振幅のみに比例する(と思う)。

原理としては昔から知られていたが、光学素子の技術がともなわずなかなか普及しなかった。

LEDや受光素子の進歩で現実的になってきたのだろう。こちらはむしろ高級オーディオ向け。